地方創生に関わる新規事業を検討する中で、「この延長線上に本当に未来はあるのだろうか」と感じたことはありませんか。

人口減少対策、移住促進、DX、官民連携。これまで正解とされてきた打ち手を積み重ねても、現場では疲弊感が強まり、成果が見えにくくなっています。実際、2024年に公表された消滅可能性自治体を巡る分析や、物流の2024年問題は、従来モデルが限界に達していることをはっきり示しました。

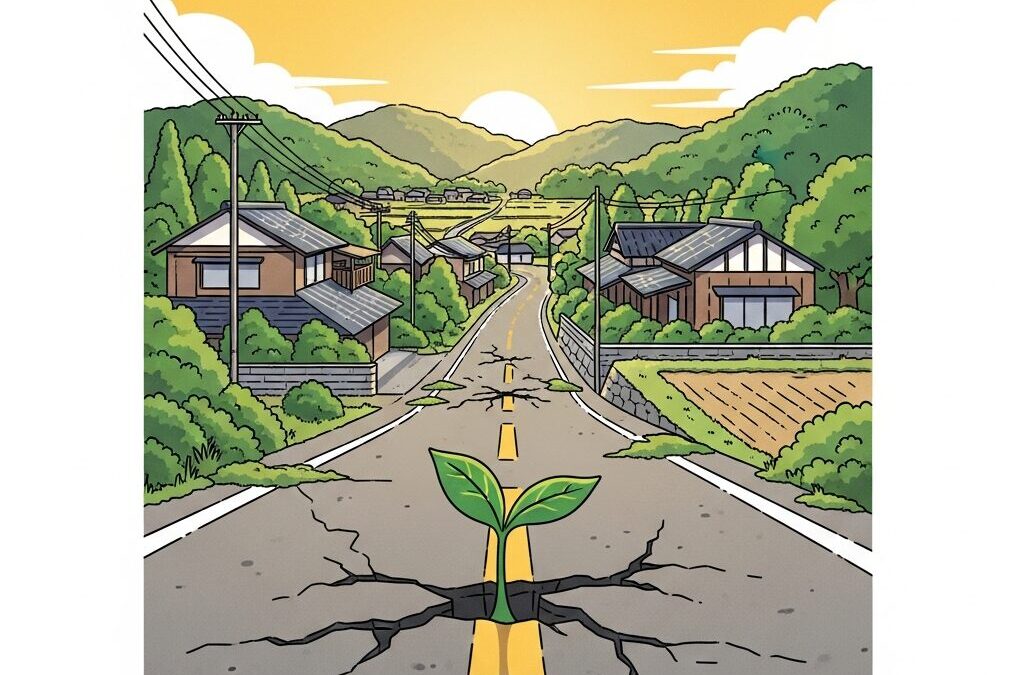

本記事では、地方創生を「失敗」と断じて終わらせるのではなく、その敗北構造を冷静に分解します。そのうえで、人口が戻らない、インフラが維持できないという前提に立ったとき、どこに新規事業の余地が生まれるのかを考えます。

成長を前提としない社会で、企業は何を価値として提供できるのか。撤退や縮小、共同化といった一見ネガティブなテーマが、なぜ次のビジネスチャンスになり得るのか。新規事業開発に携わる方が、戦略を根本から見直すヒントを得られる内容をお届けします。

地方創生はどこで道を誤ったのか

地方創生はなぜここまで成果を出せなかったのでしょうか。結論から言えば、政策の前提となる現実認識を誤ったまま10年以上走り続けてしまったことにあります。

2014年のいわゆる増田レポート以降、国と自治体は「仕事を作れば人は戻る」「移住促進で人口減少は止められる」という仮説のもと、多額の予算と施策を投入してきました。しかし2024年、人口戦略会議が公表した最新の持続可能性分析は、その前提自体が既に成立しない段階に入っていることを示しました。

特に重要なのが「消滅可能性自治体」の再定義です。2020年から2050年の30年間で20〜39歳の若年女性人口が50%以上減少する自治体が該当するとされました。この指標は単なる人口減ではなく、地域の再生産能力そのものが失われる不可逆点を意味します。

| 視点 | 政策側の想定 | 実際に起きたこと |

|---|---|---|

| 人口減少の主因 | 若者流出(社会減) | 出生数<死亡数の固定化(自然減) |

| 打ち手 | 雇用創出・移住促進 | 内部人口だけで維持不能 |

| 時間軸 | 努力次第で回復可能 | 30年スパンで不可逆 |

このズレが致命的でした。人口戦略会議の分析では、人口移動が一切起きないと仮定した「封鎖人口モデル」でも、多くの自治体が急速に縮小すると示されています。つまり仮に若者の東京流出を完全に止めても、地域は衰退する段階に入っていたのです。

それにもかかわらず、地方創生の現場では「社会減対策」に政策資源が集中しました。移住支援金、サテライトオフィス誘致、関係人口創出などは一定の成果事例こそ生みましたが、マクロで見れば市場規模を反転させる力にはなりませんでした。

さらに問題を複雑にしたのが、統計上の「改善」に対する過信です。一部自治体では、若年女性人口の減少率が前回推計より数ポイント改善しています。しかし多くの場合、改善しても50%以上減少という危険水域からは一歩も出ていません。

専門家の間では、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計を読む際には「率」ではなく「絶対数」を見るべきだと繰り返し指摘されています。減少ペースが緩やかになっても、母数そのものが半減すれば、教育、医療、消費市場は成立しません。

地方創生が道を誤った最大の理由は、本来向き合うべき「縮小を前提とした設計」から目を背け、成長の物語を延命させたことにあります。新規事業開発の視点で言えば、市場が拡大する前提での投資判断そのものが、すでに現実と乖離していたのです。

この誤認を正さない限り、どれほど新しい施策やバズワードを重ねても、地方創生は同じ場所を周回し続けるだけになります。

消滅可能性自治体が示す人口動態の不可逆点

消滅可能性自治体という概念が突きつけている本質は、単なる人口減少ではなく、人口動態における不可逆点の到来です。2024年4月に人口戦略会議が公表した分析レポートでは、2020年から2050年にかけて若年女性人口が50%以上減少する自治体を消滅可能性自治体と定義していますが、**この50%という数字は象徴ではなく、数学的・生物学的な限界線**を示しています。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を基にした同レポートによれば、若年女性人口が半減するということは、次世代の出生数が構造的に激減することを意味します。**これは政策や投資によって押し戻せる減少ではなく、再生産能力そのものが失われる転換点**です。一度この水準を下回ると、仮に雇用や住環境を整備しても、地域内部から人口を回復させることは極めて困難になります。

特に重要なのが、今回の分析で用いられた封鎖人口という考え方です。これは人口移動が一切起こらない、つまり若者の流出が完全に止まったと仮定した場合でも、人口が維持できるかを検証するモデルです。人口戦略会議の分析では、多くの自治体がこの条件下でも若年女性人口の大幅減少を免れないとされました。**流出対策が成功しても消滅に向かう地域が存在する**という事実は、従来の地方創生ロジックを根底から覆します。

| 観点 | 可逆的段階 | 不可逆的段階 |

|---|---|---|

| 主因 | 社会減(転出超過) | 自然減(出生数不足) |

| 政策余地 | 雇用創出・移住促進 | 拠点集約・縮小管理 |

| 市場規模 | 一定の回復余地あり | 縮小前提で確定 |

また、一部自治体では前回推計より減少率が改善したように見えるケースもあります。しかし人口戦略会議自身が示唆している通り、**減少率の改善と人口規模の維持は別問題**です。若年女性人口が50%以上減るという枠内にとどまる限り、市場規模は確実に縮小します。新規事業開発において重要なのは、成長率ではなく、絶対数がどこまで縮むのかを見極める視点です。

消滅可能性自治体は、将来のリスク警告ではありません。**すでに人口動態が不可逆フェーズに入った地域を可視化した、極めて実務的な分類**です。この事実を直視することは、新規事業にとって悲観材料ではなく、市場前提を誤らないための出発点になります。人口が戻らないことを前提に、どの需要が残り、どの需要が消えるのか。その峻別こそが、この指標が示す最大の示唆です。

社会減から自然減へ移行した日本の人口構造

日本の人口減少は、長らく地方から都市への人口流出、いわゆる社会減が主因だと捉えられてきました。しかし近年、その前提は大きく覆されています。現在の日本は、社会減の段階を越え、出生数が死亡数を恒常的に下回る自然減が人口減少の中心となるフェーズに入っています。

人口戦略会議が国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を基に分析した2024年レポートでは、この構造転換が明確に示されました。特に重要なのは、若年女性人口の減少です。20〜39歳女性人口が2050年までに50%以上減少するとされる自治体が多数存在し、この層の縮小は出生数の急減をほぼ確定させます。

| 観点 | 社会減が中心の段階 | 自然減が中心の段階 |

|---|---|---|

| 主因 | 若年層の転出超過 | 出生数<死亡数 |

| 政策余地 | 雇用創出・移住促進 | 短期的な打ち手は限定的 |

| 市場影響 | 地域間で人口の奪い合い | 国内市場全体の縮小 |

さらに衝撃的なのは、封鎖人口という考え方です。これは人口移動が一切起きないと仮定した場合の推計ですが、その条件下でも多くの自治体で人口が大幅に減少します。つまり、仮に東京一極集中が完全に止まったとしても、地域社会は内部要因だけで縮小していくという現実です。

この事実は、新規事業の前提条件を根底から変えます。これまで有効とされてきた移住促進やUIターン施策は、自然減が支配的な環境では市場規模の回復に直結しません。統計上、若年女性人口の減少率がわずかに改善した自治体も存在しますが、専門家が指摘するように、それは率の問題であり、絶対数の減少という本質は変わっていません。

自然減社会では、顧客数が回復することを前提とした成長戦略そのものが成立しにくくなります。新規事業開発においては、人口が増えない、むしろ確実に減る環境下で、いかに価値を再設計するかが問われています。この人口構造の転換を正確に理解することが、現実的な事業判断の出発点になります。

財政規律の崩れとデジタル田園都市構想の現実

財政規律の崩れは、デジタル田園都市国家構想の運用実態を見るとより鮮明になります。本来この構想は、デジタル技術を通じて地方の生産性を高め、限られた財源でも持続可能な行政運営を実現する狙いでした。しかし現場では、**財政健全化のためのDXではなく、交付金消化のためのDX**へと目的がすり替わっているケースが目立ちます。

会計検査院が令和5年度決算を対象に指摘したところによれば、国の事業319件で約200億円規模の不適切な支出や過大受給が確認されました。これは一部の例外的な失敗ではなく、補助金を前提に制度設計された政策全体が、検証と統制を欠いたまま拡張してきた結果だと読み取れます。特にデジタル関連事業は専門性が高く、自治体側が成果を定量評価できないまま、ベンダー主導で進む構造が温存されています。

| 観点 | 制度上の建前 | 現場での実態 |

|---|---|---|

| 目的 | 地域課題の解決 | 交付金獲得が優先 |

| 主体 | 自治体主導 | ベンダー依存 |

| 評価 | KPIによる検証 | 導入時点で事実上終了 |

ダイヤモンド・オンラインなどの調査報道では、この構想を巡り全国の自治体で「行政大パニック」が起きていると指摘されています。人員もノウハウも不足する中で、DX計画の策定、実証、報告を短期間で求められ、結果として既存のテンプレートを流用したアプリ開発や、利用者の少ないポータルサイトが乱立しました。**これは過去のハコモノ行政が、形をデジタルに変えて再演されているに過ぎません。**

さらに問題なのは、こうした支出が将来の財政負担を軽くするどころか、逆に重くしている点です。導入後の保守費用、更新費用、委託費は毎年固定費として残り、人口減少で税収が縮む中でも削減しづらい構造になります。総務省や有識者会議でも、DX投資がランニングコストを十分に考慮していない点は繰り返し指摘されてきました。

新規事業開発の責任者にとって、この状況は二つの示唆を与えます。一つは、補助金依存型のビジネスモデルが中長期的に極めて不安定であること。もう一つは、自治体側が今後、派手な新規施策よりも**既存支出の削減や整理に資するソリューション**を強く求めるようになるという点です。デジタル田園都市構想の現実は、地方に無限の予算があるという幻想を打ち砕き、財政規律を前提にした事業設計へと発想を転換する必要性を突きつけています。

会計検査院が指摘した地方創生マネーの問題点

地方創生マネーの実態について、会計検査院が相次いで問題点を指摘している事実は、新規事業に関わる立場の人ほど正面から理解しておく必要があります。2024年に公表された決算検査報告では、国が実施した319件の事業において、総額約200億円規模の過大受給や不適切経理が確認されました。

これは一部の例外的な不祥事ではなく、地方創生関連予算に構造的な歪みが存在することを示しています。会計検査院によれば、補助金や交付金の多くが「執行ありき」で進められ、成果検証や実効性評価が不十分なまま支出されているケースが目立ちます。

| 指摘項目 | 内容 | 示唆される課題 |

|---|---|---|

| 過大受給 | 人件費や事業費の水増し | チェック機能の形骸化 |

| 不適切経理 | 要件未達でも交付継続 | 成果より消化を優先 |

| 効果不明 | KPI未設定・未検証 | 事業継続判断が不能 |

象徴的なのが、JR東日本の子会社による約20億円規模の人件費過大受給事案です。会計検査院は、発注側である行政が業務実態を十分に把握せず、民間事業者の申告を事実上追認していた点を問題視しました。これは発注者責任の欠如を意味します。

また、職業訓練や地域人材育成を目的とした補助制度でも、不正受給が複数確認されています。制度設計上「参加すれば一定額が支払われる」仕組みが、事業の質より形式的要件を満たす行動を誘発していると指摘されています。

- 成果よりも予算消化が優先されやすい

- 行政と受託事業者の情報非対称性が大きい

- 失敗しても責任が曖昧になりやすい

新規事業の観点で重要なのは、地方創生マネーは「低リスク資金」ではないという認識です。短期的には売上が立っても、監査強化や制度見直しによって、事業モデル自体が否定されるリスクを常に内包します。

会計検査院という独立した監査機関が繰り返し警鐘を鳴らしている点は重く、地方創生市場に参入する際は、補助金の有無ではなく、補助金がなくなった後も成立する事業かどうかを厳しく問う視点が不可欠です。

第三セクター破綻が突きつける官民連携の限界

第三セクターの相次ぐ破綻は、官民連携そのものの設計思想に限界があることを突きつけています。官と民の長所を組み合わせるはずの仕組みが、実際には責任とリスクを曖昧にし、失敗を先送りする装置として機能してきた現実が明らかになっています。

最大の問題は、意思決定権と責任の所在が一致していない点です。自治体は出資者でありながら経営には「関与していない」と説明し、民間側は行政の意向を理由に大胆な改革を避ける。この構造が、赤字事業を止められない温床となってきました。

| 観点 | 第三セクターの実態 | 民間企業との違い |

|---|---|---|

| 責任 | 失敗時に責任が分散・不明確 | 経営責任が明確 |

| 撤退判断 | 政治配慮で遅れがち | 損切りが比較的迅速 |

| ガバナンス | 形骸化しやすい | 株主・市場の監視 |

2024年に破綻した新潟県新発田市の温浴施設運営会社の事例では、市が筆頭株主でありながら「市の責任はない」と首長が明言しました。これは例外ではなく、第三セクター全般に共通する姿勢です。総務省や会計検査院の指摘でも、第三セクターは赤字補填が常態化し、事業評価が不十分になりやすいと繰り返し示されています。

官民連携の名の下で、市場原理と行政論理が中途半端に混在した結果、どちらの規律も効かなくなっているのです。民間であれば撤退すべきタイミングでも、雇用や住民感情への配慮を理由に延命され、損失は最終的に自治体財政が引き受ける構図が続いてきました。

- 需要予測が甘く、人口減少リスクを織り込んでいない

- 経営人材が育たず、成果より前例が優先される

- 失敗しても責任を問われにくい

日本政策投資銀行や有識者の分析によれば、官民連携が機能する条件は「リスク分担の明確化」と「契約による統治」に尽きます。第三セクター方式はその両方が曖昧で、縮小社会においては致命的な欠陥となります。

この現実は、新規事業開発にとって重要な教訓です。自治体と組むこと自体が悪なのではなく、責任の所在が不明確なスキームに参画することが最大のリスクなのです。第三セクターの破綻は、官民連携を次の段階へ進めるための痛みを伴うシグナルだと捉える必要があります。

物流2024年問題が壊した全国一律サービス

物流2024年問題がもたらした最も本質的な変化は、全国どこでも同じ品質・同じ頻度でサービスを受けられるという前提が崩れた点にあります。これまで日本の流通は、過疎地であっても都市部とほぼ同じ納品回数、同じリードタイムを維持することで成り立ってきました。しかしトラックドライバーの時間外労働規制が現実の制約として作用し始めたことで、その均質性は維持不能になっています。

象徴的なのが、2024年4月に始まったローソンとファミリーマートによる東北地方での共同配送です。経済産業省や国土交通省の有識者会合でも、地方物流は単独企業で完結するモデルが限界に達していると指摘されてきましたが、競合同士が手を組まなければ商品が運べないという事実は、全国一律サービスの終焉を明確に示しています。

| 項目 | 従来の全国一律モデル | 2024年以降の現実 |

|---|---|---|

| 配送頻度 | 地域差なく高頻度 | 地方ほど間引き・集約 |

| リードタイム | 翌日・当日が標準 | 地域別に数日遅延 |

| コスト負担 | 全国で内部補填 | 不採算地域は撤退対象 |

北海道の十勝管内で地場スーパーが示している危機感も、この構造変化を裏付けています。物流コストの上昇とドライバー不足により、遠隔地店舗では品揃えの維持そのものが難しくなりつつあります。「同じ値段・同じ棚割りで買える」ことが前提だった小売体験が、地域によって分断され始めているのです。

この変化は一時的な混乱ではありません。国土交通省の物流政策検討会でも、労働力制約は今後さらに厳しくなると見通されています。つまり、再び人手が戻り、元の水準に回復するという期待は非現実的です。全国一律を前提にした価格設定、在庫設計、顧客約束は、もはや経営リスクそのものになっています。

新規事業の視点で重要なのは、均質性の喪失を嘆くことではなく、それを前提条件として受け入れることです。地域ごとに配送頻度や提供サービスを変えること、あるいは「提供できない」ことを明示することが、結果的に顧客との信頼関係を守る戦略になります。物流2024年問題は、日本市場が単一市場ではなく、地域ごとに分断された複数市場へ移行したことを突きつけているのです。

競争から協調へ変わる地方ビジネスの前提

地方ビジネスの前提は、もはや競争優位をいかに築くかではなく、**いかに協調しなければ成立しないか**へと根本的に変わりつつあります。その背景にあるのが、人口減少と物流制約によって市場そのものが縮小し、単独プレイヤーではインフラを維持できなくなったという現実です。

象徴的な事例が、2024年4月に始まったローソンとファミリーマートによる東北地方での共同配送です。長年、出店戦略や物流網で激しく競争してきた両社が、冷凍食品やアイスクリームの配送を一本化しました。これはコスト削減策という表層的な話ではなく、**競争を続けると「運べなくなる」段階に入った**ことを示しています。

| 観点 | 従来の地方市場 | 現在の地方市場 |

|---|---|---|

| 競争の前提 | 限られた需要の奪い合い | 需要と供給の同時縮小 |

| 物流戦略 | 自社完結型が差別化 | 共同化しなければ維持不能 |

| 勝ち筋 | シェア拡大 | 存続ラインの確保 |

この変化はコンビニ業界に限りません。北海道十勝管内の食品スーパー各社が示している危機感も同根です。物流コストとドライバー不足が重なり、品揃えや配送頻度をこれ以上維持できない可能性が現実味を帯びています。**一社が撤退すれば、競合も連鎖的に立ち行かなくなる**構造では、価格競争や差別化競争は意味を失います。

経済学者マイケル・ポーターが競争戦略で前提とした「十分な市場規模」は、地方では崩れています。市場が縮小局面に入ると、競争は価値創造ではなく消耗戦になり、結果として全員が敗者になります。そのため、**競争を止めること自体が合理的な経営判断**になるのです。

新規事業の観点で重要なのは、協調を前提にした設計が最初から求められる点です。特定企業の専用網や排他的プラットフォームではなく、複数事業者が利用できる共通基盤であることが、導入の条件になります。物流、エネルギー、データ、施設運営など、**競合が同時に顧客になる領域**こそが、地方で成立しやすい事業領域です。

競争から協調への転換は、理想論や社会貢献ではありません。人口戦略会議の分析が示す不可逆的な人口減少と、物流2024年問題が突きつけた制約条件のもとで、**それ以外の選択肢が消えた結果**です。この前提を受け入れられるかどうかが、地方ビジネスに参入する企業の生存率を大きく分けます。

縮小社会に適応する新規事業の設計思想

縮小社会における新規事業の設計思想は、従来の「成長を前提とした需要創出モデル」と決別することから始まります。**人口は戻らず、市場規模は縮小し、インフラと人材は先細る**。この前提を直視しない限り、どれほど洗練された事業計画も実装段階で破綻します。重要なのは、縮小そのものを異常値ではなく、恒常的な市場条件として織り込むことです。

人口戦略会議の分析が示したように、多くの地域は社会減以前に自然減によって内部から縮小しています。これは「集客すれば解決する」「雇用を作れば人が来る」という因果関係がすでに成立しないことを意味します。**新規事業は需要を増やす装置ではなく、減る需要をどう扱うかの装置へと役割転換**を迫られています。

この設計思想を具体化すると、事業KPIそのものが変わります。利用者数の最大化ではなく、撤退ラインの明確化、固定費の変動費化、サービス水準の段階的調整が中心になります。物流2024年問題で顕在化したように、配送頻度や即時性を下げる判断は、顧客満足度を下げる行為ではなく、サービス存続のための合理的選択になりつつあります。

| 設計観点 | 成長社会モデル | 縮小社会モデル |

|---|---|---|

| 需要想定 | 拡大・回復を前提 | 減少・消失を前提 |

| コスト構造 | 固定費中心 | 変動費・共同化中心 |

| 成功指標 | 売上成長率 | 継続年数・撤退耐性 |

もう一つ重要なのが、**「全体最適」を狙わない勇気**です。縮小社会ではエリア全体を救う発想自体がコスト過多になります。役場周辺、特定施設、限られた生活動線など、生き残る点にだけ資源を集中させるマイクロ設計が合理的です。RESASや国勢調査を用いたメッシュ単位の分析は、こうした局地戦略を支える基盤になります。

- 市場が消える前提で、撤退と縮小を事業計画に組み込む

- 競争ではなく共同化・標準化でコストを下げる

- 利用頻度低下を許容するサービス設計に切り替える

第三セクターの連鎖破綻が示したように、「公共性があるから続く」という保証はもはや存在しません。**縮小社会で信頼される事業とは、なくなる可能性まで説明できる事業**です。撤退条件や終了シナリオを最初から開示する姿勢は、自治体や住民との関係構築においてむしろプラスに働きます。

縮小社会に適応する新規事業とは、希望的観測を排し、現実を過剰なまでに織り込んだうえで、それでも成立する最小単位を見極める知的作業です。成長を語らずとも、**持ちこたえる設計そのものが競争優位**になる時代に入っています。

撤退・無人化・共同化に潜むビジネス機会

人口減少と物流危機が同時進行する中で、撤退・無人化・共同化は「守りの選択」ではなく、前提条件として組み込むべき市場設計になりつつあります。特に地方では、従来型のフルサービス提供を前提とした事業モデルそのものが成立しなくなっています。

まず撤退です。人口戦略会議の分析が示す通り、多くの自治体では若年女性人口が不可逆的に減少し、需要回復を前提とした投資は合理性を失っています。ここで生まれる機会は、撤退そのものを「プロダクト化」する発想です。店舗や施設の閉鎖、機能縮小、拠点集約を計画・実行する専門サービスは、自治体・民間双方からの需要が急増しています。

撤退は失敗処理ではなく、コスト最適化とリスク低減を実現する高度な経営判断として再定義されています。

次に無人化です。2024年の物流2024年問題で顕在化したのは、人手不足が一時的ではなく構造的であるという事実です。JR東日本が進めるドローンによる鉄道点検は、効率化というより「人を配置できない」現実への適応策です。無人店舗、無人倉庫、自動配送ロボットは、実証実験の段階を超え、唯一成立するオペレーションとして導入され始めています。

無人化が生む新市場は、ハードそのものではなく運用です。遠隔監視、障害対応、住民向けサポートを含めたBPO型モデルは、自治体単独では担えず、民間事業者にとって継続収益源になり得ます。

| 領域 | 従来モデル | 新たな機会 |

|---|---|---|

| 小売 | 常駐スタッフ前提 | 無人+遠隔支援運営 |

| 物流 | 自社単独配送 | 共同配送プラットフォーム |

| 公共施設 | フル機能維持 | 機能限定・無人管理 |

最後に共同化です。ローソンとファミリーマートが東北で開始した共同配送は、競争戦略の転換点を象徴しています。需要密度が下がった地域では、差別化よりも「生存」が優先され、水平連携が合理解になります。ここでのビジネス機会は、特定業界に閉じない中立的な運営主体です。

共同化を設計・運営する第三者プレイヤーは、物流、保守、IT、会計など複数分野を束ね、地域の固定費を一気に下げる役割を担います。地方創生という成長幻想が剥落した今、撤退・無人化・共同化を前提にした事業こそが、最も現実的で持続可能な新規事業になります。

参考文献

- Sato-Tatsu.com:人口戦略会議の『地方自治体「持続可能性」分析レポート』を読む

- Sustainable Japan:【日本】人口戦略会議、消滅可能性自治体2024発表

- TURNS:【2024年最新】消滅可能性都市とは?744自治体の課題と脱却事例を解説

- ダイヤモンド・オンライン:デジタル田園都市構想に“ばら撒き”批判

- 関東紫雲寺会:紫雲の郷自己破産へ!

- PR TIMES:ドローンを用いた鉄道点検ソリューションの実現に向けて