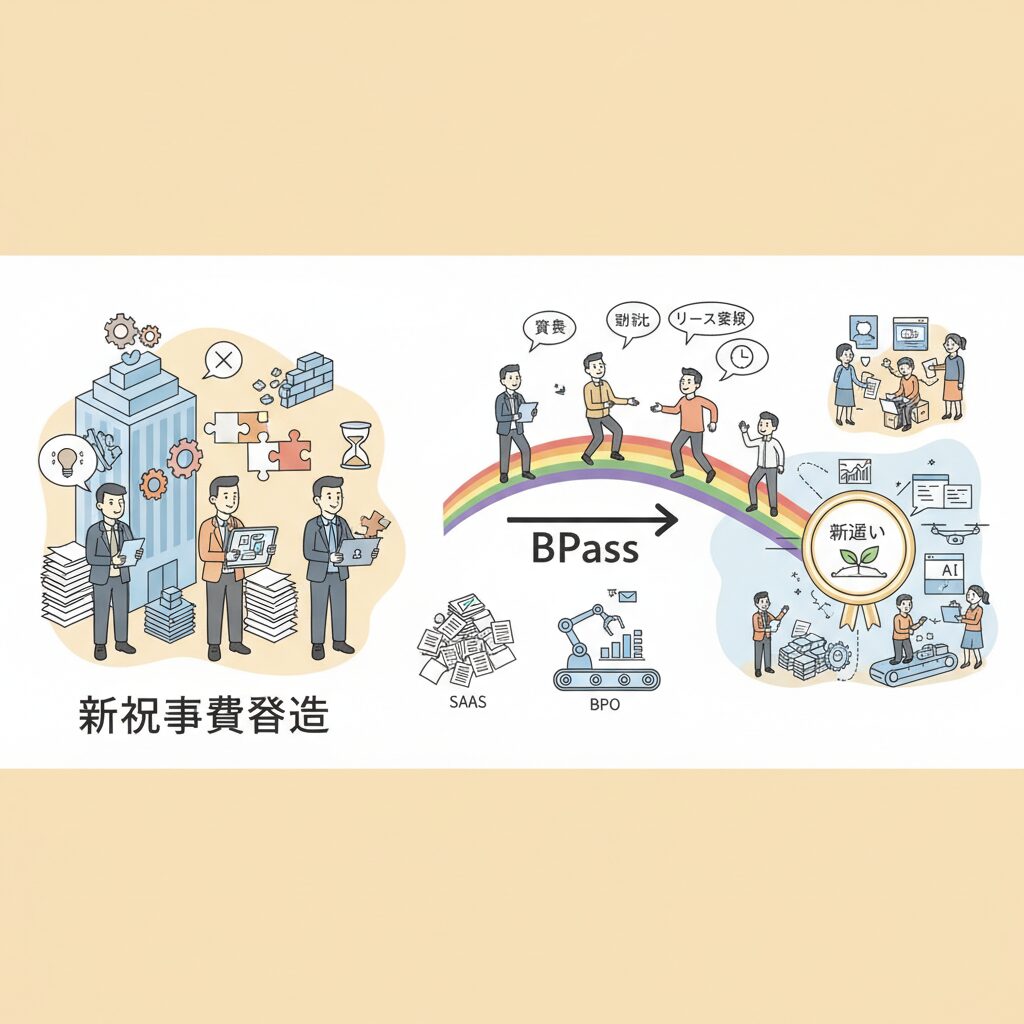

新規事業開発やDXを推進する立場にいる方の多くが、「ツールは導入したが成果が出ない」「現場が回らない」「人も時間も足りない」といった壁に直面しているのではないでしょうか。

SaaSやAIなどのデジタルツールは年々高度化していますが、それだけで新規事業が成功する時代はすでに終わりつつあります。日本企業の現場では、ツールを使いこなす人材や業務を回し切るリソースそのものが不足しており、導入疲れが深刻化しています。

こうした状況の中で注目されているのが、「ツールを提供する」のではなく「業務そのものを代行し、成果を届ける」BPaaS(Business Process as a Service)という考え方です。法務、経理、さらには新規事業開発そのものまで、業務を丸ごと引き受けるモデルが次々と成果を上げています。

本記事では、新規事業開発に携わる方に向けて、なぜ今このパラダイムシフトが起きているのか、その背景と市場動向、国内外の先進事例、そして自社で実装するための思考法までを体系的に整理します。ツール選定に悩む段階から一歩進み、「成果を生み続ける仕組み」を構想するための視点を得られるはずです。

日本企業を覆う「ツール導入疲れ」とDX停滞の正体

日本企業のDXが思うように進まない最大の理由として、近年「ツール導入疲れ」という言葉が現場で頻繁に聞かれるようになっています。経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖」を背景に、多くの企業がSaaSやAIツールを一気に導入してきましたが、導入量の増加と成果の乖離が深刻な問題として表面化しています。

IPAやCAD研の調査によれば、DXに取り組む企業の多くが「期待した成果を出せていない」と回答しています。その中心にあるのが、ツール導入そのものが目的化してしまう構造です。本来DXは業務変革や価値創出の手段であるはずが、「何を変えたいのか」が曖昧なまま、機能比較や流行に引きずられて導入が進められてきました。

| 観点 | 理想のDX | 現場の実態 |

|---|---|---|

| 目的 | 業務成果・事業成長 | ツール導入自体 |

| 主役 | 業務プロセス | ITツール |

| 評価軸 | アウトカム | 機能・価格 |

Crex Groupの分析では、DX失敗の背景として「経営層の理解不足」や「ビジョンとKPIの不在」が繰り返し指摘されています。高機能なSaaSを導入しても、それを使いこなす戦略設計や業務再構築、人材が欠けていれば成果は出ません。結果として、現場には新しい管理画面と運用ルールだけが増え、負荷が蓄積していきます。

マーケティング理論で有名な「顧客はドリルではなく穴が欲しい」という言葉がありますが、DXの現場ではこの原則が見失われがちでした。企業が本当に欲しいのはCRMや会計ソフトではなく、売上向上や決算完了といった結果です。しかし現実には、「どこに穴を開けるべきか判断できる人」も「穴を開ける作業員」も不足しています。

労働力不足が深刻化する日本では、この問題はさらに顕著です。PR TIMESの調査でも、新規事業における最大の障壁は「人材・リソース不足」が7割を超えています。SaaSを導入すれば効率化できるはずだという発想自体が、もはや成立しにくい段階に入っているのです。

実際、ツール導入には設定、学習、運用、例外対応といった見えない工数が発生します。リソースが枯渇した組織では、これが逆に生産性を下げる結果を招き、「結局Excelに戻る」という現象が頻発します。ここに、日本企業のDX停滞の正体があります。それは技術不足ではなく、ツールを使う前提に立ったDXモデルそのものの限界なのです。

この「ツール導入疲れ」は、単なる一時的な不満ではありません。DXの次のフェーズとして、企業が「ツールを使うこと」から「業務を終わらせること」へと価値基準を移し始めている兆候であり、日本市場特有の構造課題が生み出した必然的な変化だと言えるでしょう。

なぜ新規事業開発は人材・リソース不足から抜け出せないのか

新規事業開発が常に人材・リソース不足に陥る最大の理由は、この領域が既存組織の設計思想と根本的に噛み合っていない点にあります。新規事業は不確実性が高く、成果が出るまで時間を要するにもかかわらず、日本企業の多くは短期的な効率や既存事業の安定運営を前提に人員配置を行っています。その結果、新規事業には「余剰人材」や「兼務担当者」しか割り当てられず、慢性的なリソース不足が構造的に再生産されてしまいます。

PR TIMESが公表した調査でも、新規事業推進時の最大の障壁として「人材・リソース不足」が7割超を占めていました。注目すべきは、資金不足や技術力不足を大きく上回っている点です。つまり、多くの企業では「やる気」や「アイデア」はあっても、実行に必要な人手を確保できていません。これは単なる採用難ではなく、新規事業にフルコミットできる人材を社内で確保できない制度的問題を示しています。

さらに問題を複雑にしているのが、SaaSやデジタルツールによる効率化への過度な期待です。人が足りないからツールを入れるという判断は一見合理的ですが、IPAやCAD研が指摘するように、DX施策の多くは成果未達に終わっています。その理由は明確で、ツールを導入・運用・定着させるための人材こそ不足しているからです。設定作業や業務設計、現場への浸透には高度なスキルと工数が必要であり、リソース不足の組織ほどツール導入が逆に負荷となります。

| 観点 | 既存事業 | 新規事業 |

|---|---|---|

| 成果の確実性 | 高い | 低い |

| 評価指標 | 短期KPI | 中長期仮説検証 |

| 人材配置 | 専任・厚い | 兼務・限定的 |

また、量だけでなく質の問題も深刻です。ビザスクの調査によれば、新規事業担当者に最も求められるスキルは「戦略立案」である一方、実際にそのスキルを保有している人材は少数派にとどまっています。既存事業で成果を上げてきた人材を配置しても、ゼロから仮説を立て、検証を回す能力とは別物です。このスキルギャップを育成だけで埋めようとすると、時間もコストもかかりすぎるのが現実です。

結果として、多くの新規事業は「人が足りない」「判断できる人がいない」「回す余裕がない」という理由で停滞します。ここで重要なのは、これは個々の担当者の努力不足ではなく、新規事業を内製だけで回そうとする前提そのものが限界に来ているという点です。人材・リソース不足から抜け出せないのは、新規事業が常に組織の外縁で扱われ、実行のための仕組みが用意されてこなかった必然的な帰結だと言えます。

SaaS市場の成熟と「次の成長モデル」を巡る変化

日本のSaaS市場は、2020年代半ばに入り明確な成熟局面へと移行しています。かつてはクラウド化そのものが価値となり、導入するだけで評価されたSaaSですが、現在は主要な業務領域で有力プレイヤーが出揃い、機能差による競争は限界に近づいています。結果として、価格競争の激化、解約率の上昇、LTVの伸び悩みといった構造課題が表面化しています。

実際、米国のBessemer Venture Partnersが提唱するSaaS指標でも、成熟市場では新規獲得よりもチャーン抑制が成長を左右すると指摘されています。日本でも状況は同様で、SaaSは「売って終わり」ではなく「使われ続けて成果が出る」ことが前提条件になりました。しかし、前述の通り多くの企業はツールを使いこなす人的余力を失っており、SaaS単体では価値を完結できなくなっています。

この行き詰まりに対し、次の成長モデルとして浮上しているのがアウトカム志向への転換です。LayerXの福島良典CEOが「SaaSの次はBPaaSである」と述べているように、ソフトウェア利用権ではなく、業務完了や成果そのものを提供する動きが加速しています。生成AIの進化により、入力・判断・出力といった従来人がSaaS上で行っていた作業の多くが自動化可能になったことが、この転換を現実のものにしました。

| 観点 | 従来のSaaSモデル | 次の成長モデル |

|---|---|---|

| 提供価値 | 機能・UI・操作性 | 業務完了・成果 |

| 収益ドライバー | ID数・機能課金 | トランザクション・成果 |

| 顧客負担 | 運用・定着が必要 | 丸投げ可能 |

この変化は単なるパッケージ変更ではありません。SaaS企業自身の成長戦略の再定義を意味します。機能開発を続けるだけではTAMは広がらず、むしろ顧客業務の前後工程まで踏み込むことで、1社あたりの提供価値と単価を引き上げる必要があります。Data Bridge Market Researchが示す日本のBPaaS市場の高い成長率は、その受け皿が既に存在することを裏付けています。

重要なのは、成熟したSaaS市場では「プロダクトの優劣」よりも「誰が成果責任を負うか」が選ばれる基準になりつつある点です。顧客はもはや多機能なツールを比較検討しているのではなく、自社の業務を安心して任せられるパートナーを探しています。SaaS市場の成熟とは、プロダクト中心の競争が終わり、成果中心の競争が始まったことを意味しているのです。

BPaaSとは何か──SaaS・BPOとの本質的な違い

BPaaSとは、Business Process as a Serviceの略で、ソフトウェアや人手そのものではなく、業務プロセスの完了や成果をサービスとして提供する考え方です。SaaSがツールの利用権を、BPOが人の稼働時間を提供してきたのに対し、BPaaSはその両者を統合し、顧客が本当に欲しているアウトカムに直接コミットします。

この違いは、新規事業開発の現場では特に重要です。SaaSは導入後の設計・運用を顧客側に委ねる前提があり、BPOは既存業務をそのまま外注する色合いが強いです。一方BPaaSでは、提供者側がテクノロジーと専門人材を組み合わせ、業務そのものを再設計した上で引き受ける点に本質があります。

| 観点 | SaaS | BPO | BPaaS |

|---|---|---|---|

| 提供価値 | ツール・機能 | 人の作業時間 | 業務の完了・成果 |

| 顧客の役割 | 自ら操作・運用 | 業務指示・管理 | 成果を受け取る |

| スケーラビリティ | 高い | 低い | 中〜高 |

BPaaSが成立する背景には、AIとクラウドの進化があります。LayerXの福島良典氏が指摘するように、生成AIの登場により、従来は人がSaaSを操作していた業務の多くをソフトウェアが自律的に処理できるようになりました。その結果、提供者はライセンスではなく、業務が終わったという事実そのものを販売できるようになっています。

また、経営学のサービス・ドミナント・ロジックによれば、価値は提供時点ではなく使用時に生まれるとされます。BPaaSはこの理論を体現し、顧客がツールを使いこなせるかどうかではなく、業務が前に進んだか、成果が出たかに価値基準を置きます。CloudLegalが法務SaaSではなく「法務機能そのもの」を提供している点は象徴的です。

新規事業開発の文脈では、人材不足やスキルギャップが慢性化しています。PR TIMESやビザスクの調査でも、人材・リソース不足が最大の障壁として挙げられています。BPaaSはこの制約を前提条件として設計され、顧客が内部に持たない能力を外部から即座に調達する手段となります。

つまりBPaaSとは、SaaSとBPOの中間ではなく、その上位概念です。ツールを渡すのでも、人を貸すのでもなく、業務と成果に責任を持つ。この責任の所在の転換こそが、BPaaSを新規事業の有力なビジネスモデルたらしめている本質的な違いです。

日本におけるBPaaS市場の成長性と有望領域

日本におけるBPaaS市場は、人口減少とDX停滞という逆風の中で、例外的に高い成長性を示す分野として注目されています。Data Bridge Market Researchによれば、日本のBPaaS市場規模は2024年時点で約31.9億ドルと評価され、2032年には約95.9億ドルへ拡大する見通しです。年平均成長率は14.8%とされており、国内ITサービス市場の中でも突出した水準です。

この成長を支えている最大の要因は、単なるIT投資では解決できない業務課題が企業内に蓄積している点にあります。経済産業省やIPAが指摘してきたように、日本企業のDXは「ツール導入止まり」に陥りやすく、成果創出まで至らないケースが多発してきました。その反動として、ツールではなく業務そのものを外部化し、成果を受け取るBPaaSへの需要が顕在化しています。

| 観点 | 日本市場の特徴 | 成長への影響 |

|---|---|---|

| 労働力構造 | 少子高齢化による恒常的な人手不足 | 業務代行ニーズの持続的拡大 |

| DXの実態 | SaaS導入後の定着・運用が課題 | アウトカム提供型サービスへの転換 |

| 規制環境 | 法改正・制度変更が頻発 | 専門性を持つBPaaSの優位性 |

中でも有望とされる領域は、「専門性が高いがコア競争力にはなりにくい業務」です。TrustDockなどの業界分析でも指摘されている通り、法務、経理・財務、人事・労務といったバックオフィス領域はBPaaSとの親和性が極めて高い分野です。これらは定型化が可能である一方、法令遵守や正確性が強く求められ、ミスが事業リスクに直結します。

例えば経理領域では、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が企業規模を問わず必須となりました。制度変更のたびに社内プロセスやシステムを更新する負担は重く、最新プロセスを前提に運用まで引き受けるBPaaSは合理的な選択肢です。日本IBMと日東電工の事例に見られるように、AIを組み込んだBPaaSは、コスト削減だけでなく品質とスピードの両立を実現しています。

また、新規事業開発やIT運用といった、従来は外注しにくかった領域にもBPaaSは広がりつつあります。RelicのDUALiiのように、事業立ち上げそのものをサービス化するモデルは、日本企業が抱える「やりたいが人がいない」という構造的課題に直撃しています。これは従来のBPOでは成立しなかった、新しい市場の創出と言えます。

総じて、日本市場におけるBPaaSの成長性は一過性のトレンドではありません。労働力不足、DX疲れ、規制対応という三重苦が続く限り、業務を成果ごと引き受けるサービスへの需要は拡大し続けます。新規事業開発の観点では、この不可逆な構造変化を前提に、どの業務領域をBPaaS化できるかを見極めることが、次の成長機会を捉える鍵になります。

先進事例に学ぶ「業務を売る」ビジネスモデルの実態

「業務を売る」ビジネスモデルは概念論ではなく、すでに日本企業の現場で実装され、成果を上げています。先進事例に共通するのは、ツール提供を起点にしながらも、最終的には顧客の業務完了や成果創出まで責任を持つ点です。ここでは代表的な事例から、その実態と成功の勘所を読み解きます。

象徴的なのが、法務領域で急成長するCloudLegalです。CloudLegalは契約書レビューAIの提供にとどまらず、**弁護士とAIを組み合わせて「法務業務そのもの」を引き受ける**ALSPモデルを採用しています。利用企業はツール操作を覚える必要がなく、チャットで依頼すれば契約リスクが管理された状態で成果物が戻ってきます。法務人材不足が深刻なスタートアップや中堅企業にとって、「法務部を雇う」のではなく「法務機能を利用する」選択肢を提供した点が本質です。

大企業領域では、日本IBMと日東電工によるAI First BPOが注目されています。この取り組みでは、経費精算業務の約9割をエージェント型AIが自動処理し、人は例外対応のみに関与します。重要なのは、単に作業を外注したのではなく、**AIを前提に業務プロセス自体を再設計したこと**です。IBMの発表によれば、処理スピードと品質の両立が実現し、経理部門は分析や改善といった高付加価値業務へシフトできたとされています。

| 事例 | 提供価値 | 顧客が得る成果 |

|---|---|---|

| CloudLegal | 法務業務の代行 | 契約リスクの低減と即時対応 |

| IBM × 日東電工 | AI First BPO | 経理業務の大幅省力化 |

| Relic DUALii | 新規事業開発代行 | 事業立ち上げの成功確率向上 |

さらに新規事業開発そのものを「業務」として売っているのが、RelicのDUALiiです。Relicは戦略立案に助言するだけでなく、企画、検証、開発、グロースまで事業主体として実行します。**顧客はノウハウではなく「立ち上がった事業」を受け取る**構造です。50件以上の事業化実績が示す通り、実行責任を引き受けるモデルは、リソース不足に悩む大企業に強く刺さっています。

これらの事例に共通する成功要因は三つあります。第一に、顧客のKPIを自社の責任範囲に取り込んでいる点です。第二に、AIやSaaSを裏側に組み込みつつ、表では「丸投げできる体験」を設計している点です。第三に、専門家や実績による信頼を前提とした価格設定を行っている点です。ハーバード・ビジネス・スクールのサービス・ドミナント・ロジック研究が示す通り、価値は使用時に生まれますが、先進事例はその価値創出までを商品化しています。

新規事業開発の文脈で見ると、「業務を売る」モデルは単なる収益手法ではなく、顧客の失敗リスクを肩代わりする構造です。だからこそ導入障壁が下がり、継続利用につながります。先進事例の実態は、業務遂行能力そのものがプロダクトになり得ることを、すでに明確に示しています。

新規事業開発を支えるBizDevOpsという考え方

新規事業開発を支える実践的な考え方として、近年注目を集めているのがBizDevOpsです。これは、ビジネス、開発、運用を分断せず、一体として回し続けることで、事業の成功確率を高めるアプローチです。特に不確実性の高い新規事業においては、この三位一体の設計が成果を大きく左右します。

従来の新規事業では、事業企画をBizDevが担い、要件が固まった後に開発へ渡し、完成後は運用部門に引き継ぐという直線的な流れが一般的でした。しかしこの構造では、顧客価値と実装、現場運用の間にズレが生じやすく、結果としてPoC止まりや形骸化が起こります。**BizDevOpsはこの断絶を前提から解消する考え方です。**

BizDevOpsでは、顧客の業務や成果指標を起点にBizが仮説を立て、Devが素早く形にし、Opsが実際に業務を回しながら改善点を吸い上げます。この循環が高速で回ることで、机上の戦略ではなく「動く事業」が育ちます。物流DXを支援するZenLogiの取り組みでは、システム導入だけでなく現場運用まで担うことで、定着率と成果創出を同時に実現しています。

この考え方は、IBMが日東電工に提供したAI First BPOの事例にも通じます。AIと人が混在する運用を前提に業務プロセスを再設計し、開発と運用を切り離さず改善し続ける体制を構築しました。IBMの公式発表によれば、AIが大部分を処理し、人は例外対応に集中することで、効率と品質の両立が可能になったとされています。

| 観点 | 従来型新規事業 | BizDevOps型 |

|---|---|---|

| 組織構造 | 機能別に分断 | 横断チームで統合 |

| 改善サイクル | 遅い・断続的 | 高速・継続的 |

| 価値検証 | リリース後 | 運用しながら同時進行 |

重要なのは、BizDevOpsが単なる開発手法ではなく、**新規事業を「業務として成立させるための経営設計」**である点です。富士ソフトやCECのようなSIerがBizDevOps支援をサービス化している背景には、開発と運用の断絶こそがDXや新規事業失敗の主要因であるという共通認識があります。

新規事業開発の責任者にとって、BizDevOpsは組織論ではなく成果創出の武器です。事業アイデアの良し悪し以上に、誰がどう回し、どう学習するかが問われる時代において、BizDevOpsは新規事業を継続的に前進させるための現実的な解答と言えるでしょう。

サービス・ドミナント・ロジックで再定義する価値提供

サービス・ドミナント・ロジックで価値提供を再定義するとは、顧客に何を「渡すか」ではなく、顧客が最終的に何を「実現できるか」に価値の重心を移すことを意味します。S-Dロジックでは、価値は企業が一方的に生み出すものではなく、顧客の利用プロセスの中で共創されると定義されます。これは新規事業開発において、プロダクト中心思考から成果中心思考への決定的な転換を促します。

米国のマーケティング研究者ヴァーゴとルッシュによるS-Dロジックの理論によれば、顧客が評価するのは「交換価値」ではなく「使用価値」です。SaaSを例に取ると、ログインIDや機能一覧は価値そのものではありません。顧客の業務が短縮され、意思決定が速まり、売上や品質といった成果が改善された瞬間に初めて価値が発生します。この視点に立つと、ツール提供だけで価値提供が完結していないケースがいかに多いかが見えてきます。

日本企業でDXが停滞する理由として、IPAや経済産業省が指摘してきたのは「導入後の成果創出まで設計されていない」点です。S-Dロジックに基づくと、導入後の運用、判断、改善までを含めてはじめて価値提供と呼べます。そのため近年は、SaaSに人やAIを組み合わせ、業務完了までを請け負うBPaaS型のモデルが合理的な進化として浮上しています。

| 観点 | 従来の価値定義 | S-Dロジックに基づく価値定義 |

|---|---|---|

| 価値の所在 | プロダクトの機能 | 顧客業務で生まれる成果 |

| 提供範囲 | 導入・利用権 | 業務完了・改善プロセス |

| 成功指標 | 導入社数・利用率 | 成果KPI・継続利用 |

この再定義は、単なる理論ではありません。IBMが日東電工に提供したAI First BPOでは、経費精算システムの提供ではなく、経費精算業務そのものの完了と品質向上が価値として設計されました。顧客はツールを操作する必要がなく、結果だけを受け取ります。ここでは価値はシステムではなく、業務が滞りなく終わるという体験に宿っています。

新規事業開発の文脈で重要なのは、顧客の文脈価値を捉えることです。人材不足、時間不足、判断力不足といった制約条件の中で、顧客は「使いこなす余裕がない」状態に置かれています。S-Dロジックは、この現実を前提に、価値提供の単位をプロダクトから業務・成果へと引き上げる思考法です。価値を再定義できた企業だけが、ツール競争から脱し、顧客に選ばれ続ける新規事業を構築できます。

新規事業担当者が今すぐ考えるべき事業転換のロードマップ

新規事業担当者が今すぐ考えるべき事業転換のロードマップは、抽象論ではなく実行順序を明確にすることが重要です。ツール提供型から業務代行・成果創出型へ移行するには、段階ごとに意思決定の質を高める必要があります。ここでは、実務で迷わないための現実的なロードマップを整理します。

最初のステップは、顧客価値の再定義です。**自社が提供しているのは機能ではなく、どの業務成果か**を言語化します。経済産業省やIPAのDX調査でも、成果定義が曖昧なプロジェクトほど失敗率が高いと指摘されています。例えば「営業支援ツール」ではなく「商談創出数の最大化」、「契約管理SaaS」ではなく「契約リスクの最小化」といった具合に、アウトカム起点で再設計します。

次に行うべきは、業務プロセスの分解と巻き取り範囲の決定です。顧客が実際に時間とストレスを費やしている工程を洗い出し、ツールの前後にある手作業や判断業務まで含めて引き受けられるかを検討します。IBMが日東電工向けに実装したAI First BPOでは、業務全体の約9割を自動化し、例外のみを人が処理する設計に切り替えました。このように、部分最適ではなくプロセス全体で設計する視点が不可欠です。

| フェーズ | 検討の主軸 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 価値定義 | 提供アウトカム | 顧客KPIに直結しているか |

| 業務設計 | 巻き取り範囲 | 顧客の手作業をどこまで削減できるか |

| 収益設計 | 課金モデル | 成果と連動しているか |

三つ目は、ユニットエコノミクスの再構築です。業務代行は労働集約的になりがちですが、**AIと標準化で限界費用を下げられるか**が分岐点になります。LayerXの福島氏が指摘するように、AIが業務を実行する前提で設計すれば、SaaSと同様にスケール可能です。初期は人手比率が高くても、データ蓄積により自動化率を高める前提で損益を描くことが重要です。

四つ目は、プライシングと契約形態の転換です。ID課金から、業務完了件数課金や成果報酬型へ移行することで、顧客の導入ハードルは下がります。Data Bridge Market Researchが示すBPaaS市場の高成長率は、企業が固定費ではなく変動費で業務を購入したいという需要の表れです。価格は安さではなく、成果に対する納得感で設計します。

最後に、信頼構築のロードマップです。業務を任せてもらうには、専門性と実績の可視化が不可欠です。CloudLegalが弁護士体制を前面に出しているように、**誰が責任を持つのかを明確にすること**が購買決定を左右します。小さな業務単位から始め、SLAを守り続けることで、ツールベンダーから業務パートナーへの認知転換が進みます。

このロードマップは一度で完成しませんが、順序を誤らなければ、ツール提供の延長線では到達できない事業転換を現実のものにできます。

Department as a Serviceがもたらす新しい企業像

Department as a Serviceがもたらす最大の変化は、企業を構成する単位が「人」や「部署」から「成果を生む機能」へと置き換わる点にあります。部署を内製すること自体が前提ではなくなり、必要なときに必要な機能を外部から呼び出すという企業像が現実味を帯びてきました。

この動きは、単なるアウトソーシングの高度化ではありません。Harvard Business Schoolのサービス・ドミナント・ロジックの議論でも示されている通り、企業価値は資産の保有ではなく、価値創出プロセスへの参加によって生まれます。Department as a Serviceは、経理・法務・新規事業開発といった部署単位のプロセスそのものを、価値創出装置として外部化する発想です。

例えば新規事業開発部門を考えると、従来は専任人材の採用や育成に数年単位の投資が必要でした。しかしRelicのDUALiiのようなモデルでは、企画から検証、開発、グロースまでを担う「新規事業開発部」がサービスとして即時に立ち上がります。企業は人を抱えずとも、事業創出という成果だけを手に入れられるのです。

| 観点 | 従来型企業 | Department as a Service型 |

|---|---|---|

| 組織構造 | 部署を内製し固定化 | 機能を外部サービスとして組成 |

| コスト構造 | 固定費中心(人件費) | 変動費中心(成果連動) |

| 意思決定速度 | 稟議・調整に時間 | 即時に機能を切替可能 |

この企業像は、ガートナーが提唱するコンポーサブル・エンタープライズとも親和性が高いとされています。業務機能をモジュールとして組み替えることで、環境変化に強い企業が実現します。日本IBMが日東電工で実装したAI First BPOは、経理部門をブラックボックス化しつつも高い透明性と品質を保った好例です。

重要なのは、Department as a Serviceが企業の空洞化を招くのではなく、むしろ逆だという点です。自社はコアコンピタンスに集中し、それ以外は最強の外部部署と接続することで、少人数でも大企業並み、あるいはそれ以上の実行力を持てます。

労働力不足が常態化する日本において、すべての部署を自前で揃える発想はもはや現実的ではありません。Department as a Serviceは、組織論そのものをアップデートし、成果起点で企業を再定義する新しい企業像を提示しているのです。

参考文献

- キャド研:【2025】DXが失敗に終わる7つの理由と成功に導く7つのコツを徹底解説!

- CREX Group:【2024年最新】DXの失敗事例16選から学ぶ原因と対策を解説

- PR TIMES / FNNプライムオンライン:企業の9割が『人材・リソース不足』を新規事業の課題に挙げる実態調査

- ダイヤモンド・オンライン:「SaaSは死なない」LayerX福島CEOが語るBPaaS時代の戦略

- TrustDock:BPaaSとは?SaaS・BPOとの違いやメリット、活用事例を解説

- IBM Japan Newsroom:Nitto with AI First BPO

- Data Bridge Market Research:Japan Business Process as a Service (BPaaS) Market