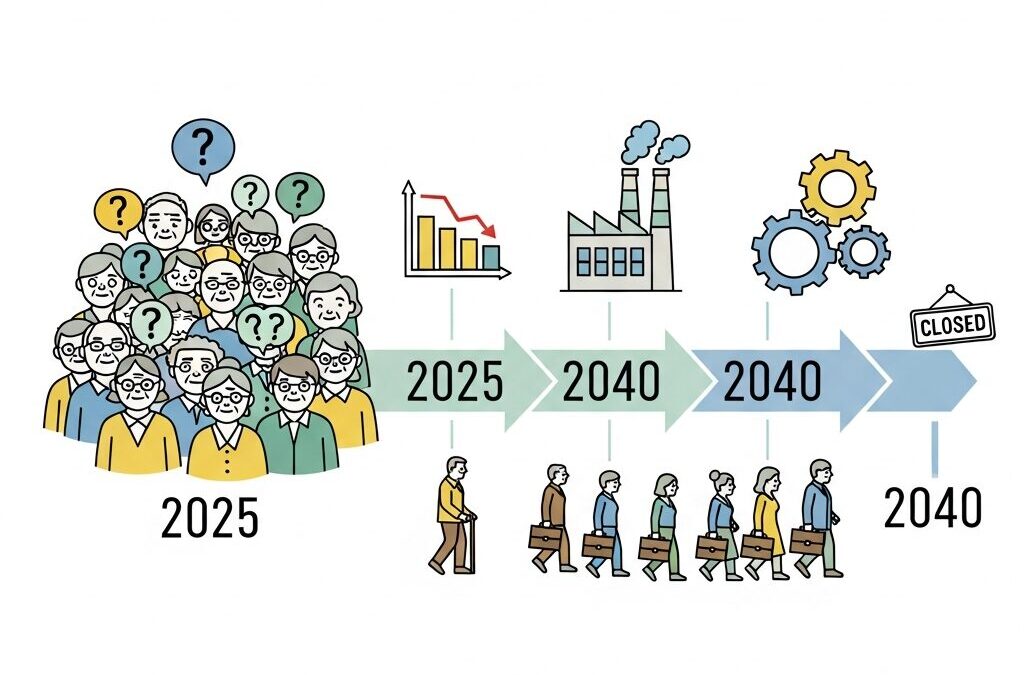

2025年問題という言葉を聞くと、多くの人が「高齢化による社会保障費の増大」という課題を思い浮かべます。しかし、新規事業開発の視点で本当に向き合うべきなのは、2025年そのものではなく、そこから2040年に向かって不可逆的に進行する人口動態の構造変化です。

後期高齢者の急増、労働力人口の急減、中小企業の黒字廃業、そして公的サービスの限界。これらは突発的な危機ではなく、静かに、しかし確実に社会と産業の前提条件を変えていきます。気づいた時には競争環境そのものが別物になっている、そんな「静かなる有事」がすでに始まっています。

本記事では、人口統計や白書、専門家の知見をもとに、2025年以降に起きる構造変化を俯瞰し、それがどのように新規事業機会へと転化し得るのかを整理します。既存事業の延長ではなく、次の成長の種を探している方にとって、長期視点での意思決定に役立つ視座を提供します。

2025年問題は終点ではなく始点である理由

2025年問題は「ここが一番厳しい年」という終点として語られがちですが、新規事業の視点で見るとその理解は本質を外しています。**2025年は危機のピークではなく、より深刻で長期的な構造変化が本格稼働する始点**です。

象徴的なのは、団塊の世代約800万人が全員75歳以上の後期高齢者に到達する点です。医療・介護需要の急増が注目されますが、重要なのはその後も人口動態が改善しないことです。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によれば、日本の高齢者人口は2025年以降も増え続け、2040年に約3,900万人でピークを迎えます。一方、生産年齢人口は同期間に急減し続けます。

| 年 | 人口動態の節目 | 事業環境への意味 |

|---|---|---|

| 2025年 | 後期高齢者が急増 | 医療・介護・承継問題が一斉に顕在化 |

| 2030年 | 現役世代の減少加速 | 人手不足が事業継続リスクに転化 |

| 2040年 | 高齢者人口ピーク | 社会保障・産業構造の前提が崩壊 |

この流れが示すのは、2025年以降の社会が「一時的な負荷増」ではなく、**元に戻らない不可逆の状態に入る**という事実です。長崎県などが提唱する「静かなる有事」という言葉が示す通り、戦争や災害のような急激な崩壊ではないものの、制度・産業・地域の基盤が確実に侵食されていきます。

内閣府の長期財政見通しでも、社会保障支出は高齢化と医療技術の高度化によって想定以上のペースで増加するリスクが指摘されています。これは公的セクターがこれまで担ってきた役割を維持できなくなることを意味し、**2025年は「公が支えきれなくなる転換点」**でもあります。

2025年以降は「問題が解決に向かう時間」ではなく、「問題が日常化し、前提条件が書き換わる時間」です。

新規事業開発において重要なのは、この始点性を正しく認識することです。単年度対応や一過性の需要取り込みではなく、2025年を境に常態化する人手不足、承継不全、公助縮小を前提にした事業設計が求められます。2025年問題を終点として捉える企業は守りに入り、始点として捉える企業だけが次の10年、15年を見据えた成長機会を掴むことになります。

人口動態の不可逆的変化と2040年問題の全体像

日本の人口動態を語る際、総人口の減少ばかりが注目されがちですが、真に深刻なのは年齢構成の歪みが不可逆的に進行する点です。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、日本の総人口は2010年をピークに減少局面に入り、2040年には約1億1,000万人規模まで縮小すると見込まれています。

しかし、新規事業開発の視点で重要なのは人数の多寡ではなく、「誰が減り、誰が増えるのか」という構造です。特に2025年以降、日本社会は高齢者人口の増加と現役世代の急減が同時進行する局面に入ります。この需給の非対称性こそが、2040年問題の本質です。

この変化を時系列で整理すると、社会への負荷が段階的に強まる様子が明確になります。

| 年次 | 人口動態の節目 | 社会・経済への影響 |

|---|---|---|

| 2025年 | 団塊世代約800万人が全員75歳以上に到達 | 医療・介護需要の急増、社会保障費の拡大 |

| 2030年 | 生産年齢人口の減少が加速 | 労働力不足が事業継続の制約条件に転化 |

| 2040年 | 高齢者人口が約3,900万人でピーク | 現役世代1.5人で高齢者1人を支える構造 |

2040年には、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上に入り、高齢者人口は最大規模に達します。一方で、支え手となる生産年齢人口は大幅に減少しており、社会保障制度、労働市場、地域インフラは同時多発的な圧迫を受けます。

長崎県が提唱する「静かなる有事」という概念は、この状況を端的に表しています。戦争や災害のように突発的ではないものの、確実に社会の基礎構造を侵食し、気づいたときには修復が困難になる進行性の危機です。

特筆すべきは、この人口動態が政策や景気によって反転しない点です。出生率の改善や移民政策が議論されているものの、2040年までの年齢構成はすでにほぼ確定しています。つまり、企業や事業にとってこれは「予測可能だが回避不能」な前提条件になります。

この前提条件がもたらす影響は広範です。労働供給の制約、消費構造の高齢化、税と社会保障のバランス変化など、あらゆる市場のルールが書き換わります。2040年問題とは単一の課題ではなく、人口動態を起点に連鎖する複合的な構造変化だと理解する必要があります。

新規事業開発に携わる立場から見れば、この不可逆的な人口シフトはリスクであると同時に、巨大な前提条件です。市場が拡大するか縮小するかではなく、「どの層に、どの機能が不足するのか」を見極めることが、2040年を見据えた事業構想の出発点になります。

中小企業の黒字廃業がもたらす産業構造への影響

中小企業の黒字廃業が産業構造に与える影響は、単なる企業数の減少にとどまりません。**日本経済の競争力の源泉である分業型サプライチェーンが、静かに断絶していく点**に本質的な問題があります。特に製造業や建設業では、特定工程を担う従業員数10人未満の企業が数多く存在し、その一社が消えるだけで上流・下流の事業継続に支障をきたします。

中小企業庁の分析によれば、黒字廃業企業の多くは地域内で代替が効きにくい技術や加工ノウハウを保有しています。これらは財務諸表には現れない暗黙知であり、一度失われると再構築に長い時間とコストを要します。**結果として国内調達比率が低下し、海外依存や内製化によるコスト増を招くケースが増えています。**

| 影響領域 | 具体的変化 | 中長期リスク |

|---|---|---|

| 製造業 | 部品・金型・表面処理企業の消失 | 品質低下・調達リードタイムの長期化 |

| 建設業 | 専門工事業者の廃業 | 公共・民間工事の遅延、価格高騰 |

| 地域経済 | 雇用と取引ネットワークの消滅 | 産業集積の崩壊、若年層流出 |

日本政策投資銀行や経済産業省の有識者会合でも、こうした黒字廃業は「市場原理による新陳代謝」ではなく、**成長余力を持つ経営資源が市場から退出している非効率な現象**と位置づけられています。特に地方では、基幹産業を支えてきた企業群が消えることで、新規参入やスタートアップが育つ土壌自体が痩せ細っていきます。

さらに見過ごされがちなのが、イノベーション創出力への影響です。大企業の研究開発や新規事業の多くは、中小企業との共同開発や試作を前提としています。**黒字廃業が増えるほど、実証実験やPoCを支える受け皿が減少し、新規事業の立ち上げスピードそのものが鈍化します。**

- 代替困難な技術・工程が失われる

- 国内サプライチェーンの脆弱化が進む

- 新規事業・イノベーションの実装力が低下する

このように、中小企業の黒字廃業は雇用やGDPの減少以上に、**産業構造の接続点そのものを破壊するリスク**を内包しています。新規事業開発に携わる立場からは、市場規模だけでなく「誰がその産業を支えているのか」という構造理解が、これまで以上に重要になっています。

事業承継の崖とマイクロM&A・サーチファンドの可能性

事業承継の崖とは、単に経営者が高齢化するという話ではありません。日本の産業基盤そのものが、静かに失われていく臨界点を指します。中小企業庁および2025年版中小企業白書によれば、2025年までに中小企業経営者のうち約245万人が平均引退年齢の70歳を超え、そのうち約127万人が後継者未定の状態にあります。

この結果として表面化しているのが、倒産ではなく「休廃業・解散」の急増です。2024年には約7万件に達すると予測されており、これは法的倒産件数の約7倍に相当します。市場から姿を消している企業の大半は、ニュースにもならないまま消滅しているのが実情です。

| 区分 | 年間件数規模 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 倒産 | 約1万件 | 赤字・資金繰り悪化 |

| 休廃業・解散 | 約7万件 | 後継者不在・高齢化 |

特に深刻なのが「黒字廃業」です。同白書によれば、休廃業・解散企業の51.1%は黒字でした。財務的には健全で、顧客も従業員も存在するにもかかわらず、承継できないという理由だけで事業が終わっています。これは市場原理による淘汰ではなく、構造的な断絶による損失です。

この断絶を埋める手段として、近年注目されているのがマイクロM&Aとサーチファンドです。マイクロM&Aは、譲渡価格が数百万円から数千万円規模の小規模案件を対象とし、従来のM&Aでは採算が合わなかった企業同士をつなぎます。オンラインプラットフォームの普及により、地域や業種を超えたマッチングが現実的になりました。

- 小規模でも黒字・技術力のある企業が対象

- スピーディーな意思決定と低コストが特徴

- 第三者承継への心理的ハードルを下げる

一方、サーチファンドは、経営者を目指す個人が投資家から資金を集め、中小企業を買収して自ら経営を担う仕組みです。米国ではスタンフォード大学などの研究を通じて有効性が示されており、日本でも後継者不足の解決策として導入が進みつつあります。企業にとっては後継者確保、個人にとっては起業より低リスクな経営参入という両立モデルです。

重要なのは、これらを単なる救済策として捉えないことです。黒字廃業の多発は、見方を変えれば顧客基盤・技術・人材が市場に放出される巨大な再編フェーズでもあります。新規事業開発の観点では、ゼロから立ち上げるよりも、既存事業を引き継ぎ再設計する方が成功確率は高まります。

事業承継の崖は、日本経済にとっての危機であると同時に、意志ある担い手にとっては千載一遇の機会です。マイクロM&Aやサーチファンドを戦略的に活用できるかどうかが、2025年以降の成長と生存を分ける重要な分岐点になります。

労働力不足の限界と2024年問題の余波

労働力不足は長年語られてきましたが、2024年問題を境に質的な段階が変わりました。時間外労働の上限規制は、単なる労務管理の制約ではなく、「人が足りない業界は、もう無理をして回せない」という現実を社会に突きつけた出来事だったのです。

特に建設、物流、医療の3分野では、需要が減らないにもかかわらず供給能力が縮小するという構造矛盾が顕在化しました。厚生労働省や国土交通省の分析でも、規制順守を前提にすると、現行の業務量を維持できない事業者が相当数に上ると示されています。

これは一時的な混乱ではなく、2025年以降も続く「供給制約型経済」への移行を意味します。

| 業界 | 2024年問題の直接影響 | 2025年以降の余波 |

|---|---|---|

| 物流 | ドライバー労働時間の上限 | 輸送力不足・地方配送の縮小 |

| 建設 | 長時間労働是正 | 工期延長・公共工事の遅延 |

| 医療 | 医師の時間外規制 | 地域医療体制の再編圧力 |

重要なのは、これらの余波がコスト増では終わらない点です。例えば物流では、繁忙期のスポット対応が困難になり、「運べないリスク」そのものが経営リスクとして顕在化しました。荷主企業側も、調達や在庫戦略の見直しを迫られています。

日本生産性本部や内閣府の議論でも、労働時間の制約下では付加価値を生まない業務が真っ先に淘汰されると指摘されています。結果として、従来は人手で吸収していた非効率が表面化し、事業継続の可否を分ける要因になっています。

この流れは中小企業ほど深刻です。人員の余力がない企業では、1人欠けるだけで現場が回らなくなり、受注制限や撤退を選ばざるを得ないケースも増えています。

- 残業で帳尻を合わせる経営モデルの限界

- 属人化した業務プロセスの脆弱性

- 人材確保競争における賃金上昇圧力

2024年問題の本質的な余波は、「人を増やせば解決する」という発想が完全に通用しなくなった点にあります。生産年齢人口が減少する中、労働力は希少資源となり、配分の優先順位が問われる時代に入りました。

新規事業の視点で見ると、これは悲観すべき状況ではありません。供給制約があるからこそ、業務の再設計、省力化、外部化を支援するサービスへの需要は構造的に拡大します。2024年問題は規制対応ではなく、産業のやり方を根本から変える長期的な余震として捉える必要があります。

Human Augmentationが切り拓く生産性革命

Human Augmentationは、単なる省人化や自動化ではなく、一人ひとりの生産性を物理的・認知的な限界を超えて引き上げるアプローチです。労働人口の絶対数が減少する日本において、総労働時間を増やすことは不可能であり、価値創出の単位を「人」から「拡張された人」へ転換することが不可避となっています。

ベンチャーキャピタル15th Rockが公開したHuman Augmentationカオスマップ2024によれば、この領域には200社以上が参入しており、投資テーマとしても急速に成熟しつつあります。特徴的なのは、熟練者の暗黙知や身体能力をテクノロジーで補完し、経験年数による生産性格差を極小化する点にあります。

| 拡張領域 | 代表技術 | 生産性への効果 |

|---|---|---|

| 身体能力 | 外骨格・パワードスーツ | 重量物作業や介護負担を軽減し、60代以上でも現役並みの稼働を実現 |

| 認知・判断 | AIアシスタント、ARグラス | 新人でも熟練者水準の判断精度を発揮 |

| 存在・稼働 | 遠隔操作ロボット | 地理制約を超えた労働参加で稼働率を最大化 |

たとえば物流や製造の現場では、協働ロボットと人間が同じ空間で作業する事例が増えています。Robust.AIのような企業は、人の動きを予測しながら安全に協調するロボットを開発しており、一人の作業者が複数工程を同時に管理する体制を可能にしています。これは単純な人員削減ではなく、付加価値の高い業務への再配分を意味します。

また、ARグラスを用いた認知拡張は、技能伝承のあり方を根底から変えつつあります。作業者の視界に手順や注意点を重ねて表示することで、経験の浅い人材でも複雑な作業を遂行できます。MITなどの認知科学研究でも、視覚的ガイダンスが作業エラー率を大幅に低減することが示されており、教育コストの削減と立ち上がり期間の短縮に直結します。

新規事業の観点では、この生産性革命は二重の機会を生みます。第一に、自社内での導入による競争優位の確立。第二に、そのノウハウや仕組みをプロダクト化し、同じ課題を抱える業界へ展開する外販モデルです。人口減少という制約条件が明確な日本市場だからこそ、Human Augmentationは再現性の高い事業機会として成立しやすいのです。

AgeTechが変える高齢社会ビジネスの前提

AgeTechが高齢社会ビジネスを根本から変える前提は、高齢者を「支えられる存在」ではなく「価値創出の主体」と再定義する点にあります。日本では2025年以降、後期高齢者が急増し、医療・介護需要の拡大が確実視されていますが、単純なケア需要の増加として捉えると、コスト増大と人手不足という悲観論に陥りがちです。AgeTechはこの構図自体を反転させます。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、2040年には高齢者人口が約3,900万人でピークを迎えます。一方で、内閣府の分析では健康寿命は着実に延伸しており、「元気な高齢者」が社会に滞留する時間は長くなっています。この時間をいかに生産的・自立的に設計できるかが、AgeTechビジネスの出発点です。

従来の高齢者向けビジネスは、見守り、転倒検知、緊急通報といったリスク管理が中心でした。しかし近年は、生活データを活用して行動変容や予防につなげる技術が主流になりつつあります。ベルギー発のNobiのように、照明という日常インフラにAIを組み込み、転倒検知だけでなく生活リズムの変化から健康悪化の兆候を捉えるアプローチは、その象徴です。

| 視点 | 従来型アプローチ | AgeTech的前提 |

|---|---|---|

| 高齢者像 | 保護・介護の対象 | 自立し参加する主体 |

| 価値提供 | 異常時対応 | 予防・能力維持 |

| 収益構造 | BtoG・保険依存 | BtoC/BtoBの多層化 |

この前提転換は、ビジネスモデルにも直接影響します。公的保険や自治体予算に依存するモデルは、財政制約の中で成長余地が限られます。一方、AgeTechは家族、企業、本人といった複数の支払い手を組み合わせる設計が可能です。例えば、企業の健康経営や介護離職対策と連動させることで、高齢者本人のQOL向上と企業の生産性向上を同時に実現できます。

さらに重要なのは、AgeTechがデータ産業である点です。高齢期の生活データは、医療、住宅、金融、移動といった周辺産業と結びつくことで、横断的なサービス連携を生みます。日本財団が指摘するように、認知症を含め「共に生きる社会」を実装するには、単一サービスではなくエコシステムが不可欠です。AgeTechは高齢社会ビジネスの前提を、単発の課題解決から持続的な価値循環へと引き上げる基盤だといえます。

認知症700万人時代が生む新たな市場とリスク

認知症患者が700万人規模に達する時代は、医療や介護の問題にとどまらず、新たな巨大市場の誕生と、見過ごせない経済リスクが同時に進行する局面でもあります。日本財団や国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040年には高齢者の約7人に1人が認知症になる見通しで、これはもはや一部の家庭の課題ではなく、社会インフラ全体の前提条件を揺さぶる変化です。

市場機会として最も注目されるのが、従来の介護保険ではカバーしきれない周辺領域です。見守りや生活支援、意思決定の補助、家族の負担軽減といった分野では、既に民間サービスへの需要が顕在化しています。特に首都圏では、在宅介護と就労を両立できない「ビジネスケアラー」が急増しており、第一生命経済研究所が指摘するように、介護と仕事の両立支援は企業向けBtoB市場として拡大余地が大きいと考えられます。

一方で、この時代特有の深刻なリスクが「資産凍結問題」です。認知症により意思能力を失うと、預貯金の引き出しや不動産売却ができなくなります。同研究所の試算では、2030年度に認知症保有資産は200兆円を超える可能性が示されており、これは個人の生活不安だけでなく、日本経済全体の資金循環を滞らせる構造的リスクです。

| 観点 | 新たな市場機会 | 主なリスク |

|---|---|---|

| 生活・介護 | 保険外介護、付き添い、見守りサービス | 人材不足による提供制約 |

| 金融・法務 | 家族信託、成年後見支援、FinTech連携 | 資産凍結による消費停滞 |

| 企業経営 | 従業員向け介護支援BtoBサービス | 介護離職・生産性低下 |

また、日本財団が強調するように、認知症を「支えられる存在」としてのみ捉える視点には限界があります。自治体や企業の先進事例では、認知症当事者が地域活動や軽作業に関わり続ける仕組みづくりが進み、社会参加を前提としたプロダクトやサービス設計が競争力の源泉になりつつあります。

新規事業開発において重要なのは、認知症市場を単なる高齢者向けケア市場として狭く定義しないことです。家族、企業、金融、地域社会までを含めたエコシステムとして捉えることで、初めて持続可能なビジネスモデルが見えてきます。同時に、倫理性や信頼性を欠いた参入はブランド毀損という重大なリスクを伴います。700万人時代は、規模の大きさ以上に「設計思想」が問われる市場である点を、新規事業の起点として強く意識する必要があります。

公助の限界が拡張する共助・私助ビジネス

2025年以降、社会保障を中心とした公助は量・質ともに限界を迎えつつあります。内閣府の長期財政推計によれば、高齢化による医療・介護費の自然増は想定を上回るペースで進み、国や自治体の政策余地を急速に奪っています。**その結果、これまで公が当然のように提供してきたサービスが、縮小・撤退せざるを得ない局面に入っています。**

この構造変化が意味するのは、単なる行政サービス低下ではありません。公助の空白を埋める形で、共助と私助がビジネスとして成立する市場が不可逆的に拡張するという点に、本質的な機会があります。特に介護、子育て、生活インフラ、地域交通といった分野では、公的保険や税財源に依存しないサービス設計が急速に求められています。

| 領域 | 公助の限界 | 共助・私助ビジネスの方向性 |

|---|---|---|

| 介護・医療 | 保険給付抑制、人材不足 | 保険外介護、付き添い・自費リハビリ |

| 地域インフラ | 維持コスト増大 | 民営インフラ運営、住民課金モデル |

| 行政業務 | 職員数減少 | BPO・SaaSによる業務代替 |

例えば首都圏では、在宅介護ニーズが急増する一方、訪問介護ヘルパーが絶対的に不足しています。医療現場の専門家も、現行制度では必要なサービスが行き渡らない「介護難民」の発生を警告しています。**ここで成長しているのが、富裕層だけでなく中間層も対象としたプライベート・ケア市場です。**時間単位の柔軟なサービス設計や、家族の心理的負担を軽減する伴走型支援が評価されています。

また、共助ビジネスの特徴は、単独企業ではなくコミュニティ単位で成立する点にあります。日本財団が提唱する認知症共生社会の事例では、行政、住民、民間事業者が役割を分担し、認知症があっても社会参加できる仕組みを構築しています。これは補助金頼みの社会実験ではなく、参加者が対価を支払う持続型モデルへと進化しつつあります。

共助・私助ビジネスは、社会課題解決と収益性が両立しにくいと誤解されがちです。しかし実際には、公助の後退によって顕在化した「不便」「不安」「手間」は、明確な支払意思を伴う需要です。**この静かな市場拡張をいち早く捉え、制度外を前提に設計できる企業こそが、2040年に向けた成長の主役になります。**

新規事業開発責任者が今取るべき戦略的アクション

新規事業開発責任者が今取るべき戦略的アクションは、短期的な市場トレンドへの対応ではなく、2025年以降に不可逆的に進行する構造変化を前提に、自社の意思決定と投資配分を再設計することです。2025年問題は単年の危機ではなく、2040年に向かう長期的な圧力の入口に過ぎないと、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口などの分析は示しています。

まず求められるのは、事業機会を「成長市場」ではなく「失われつつある機能」から定義し直す視点です。中小企業白書によれば、休廃業・解散は年間約7万件規模に達し、その半数以上が黒字廃業です。これは競争に敗れた結果ではなく、担い手不在によって社会に必要な機能が消滅している状態を意味します。新規事業とは、ゼロから需要を創ることではなく、失われる機能を再構築する行為であると捉えることが重要です。

| 構造変化 | 従来の発想 | 今取るべき戦略的視点 |

|---|---|---|

| 黒字廃業の増加 | 個別企業の問題 | 市場機能の空白と再編機会 |

| 労働力不足 | 採用強化・外注 | 能力拡張による再定義 |

| 行政サービス縮小 | 公共依存 | 共助・私助の事業化 |

次に重要なのは、意思決定の時間軸を引き延ばすことです。内閣府の長期財政推計が示す通り、社会保障支出の増加は政策余地を急速に奪い、行政が担える範囲は確実に縮小します。5年後に公的サービスが提供されない前提で、誰が、どのように対価を支払うのかを起点にビジネスモデルを設計する必要があります。

その際、新規事業開発責任者自身が取るべき具体的な行動は以下に集約されます。

- 自社の事業領域において、今後10年で消滅・縮小する機能を洗い出す

- その機能を代替・拡張できる技術や外部パートナーを特定する

- 公的セクターに依存しない支払い主体を明確にする

さらに、労働力不足への対応では省人化にとどまらない発想転換が求められます。Human Augmentation領域への投資が拡大している背景には、高齢者や非熟練人材でも熟練者並みの成果を出せる環境を構築しなければ、事業そのものが成立しないという現実があります。15th Rockが整理する人間拡張の動向が示す通り、これは一部の先端産業ではなく、あらゆる業界に波及する前提条件です。

最後に強調すべきは、社会課題と収益性を対立概念として扱わない姿勢です。日本財団や医療・介護の専門家が指摘するように、2040年に向けた課題は放置すれば生活そのものが立ち行かなくなる領域です。解決しなければ市場が成立しない課題こそ、最も持続的な新規事業の源泉であると理解し、今このタイミングで戦略的な一歩を踏み出すことが求められます。

参考文献

- 国立社会保障・人口問題研究所:日本の将来推計人口(全国)

- 長崎県:2040年頃を見据えた対応の必要性

- 中小企業庁:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

- 中小企業白書:2025年版中小企業白書が示す事業承継と休廃業の実態

- 15th Rock:Human Augmentationカオスマップ2024

- 日本財団:2040年には高齢者の7人に1人が認知症